とやま祭り(松川茶屋・屋形船)

暑い夏です。

そして今年も暑いとやま祭りが8月8日・9日開催されます。

これに向けて、松川茶屋の滝廉太郎号を屋形船に艤装しました。

そして先日キックオフとなる講演会や酒宴を催しました。

ところで「とやま祭り」では

今回も船着場で第2回目となる「富山の回顧展」を開催します。

併せて

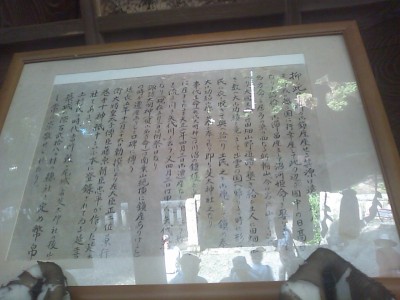

「万治年間富山町旧市街図」と現在の富山市基本図を重ねた絵図を

大きなパネルにして松川茶屋で展示します。

2500分1の縮尺です。

この絵図からは、

周囲が6kmに及んだ佐々成政時代の富山城についての詳細や

この城が破城された遺構も伺い知る事ができます。

希望者には、この絵図の解説も行う予定です。

ぜひ松川茶屋に足をお運びください。