富山の出版社 本づくりなら 桂書房

富山の小さな出版社「桂書房」。富山での自費出版、本づくりならお任せください。

城端の絹織物・松井機業

「となみ野探検ガイドマップ」では越中国の旧砺波郡を取材しています。

このとなみ野では実に驚くことばかり。

輝くような百万石文化が残っています。

その一つが南砺市城端の絹織物。

そこで元気な松井機業を訪問しました。

広報担当の松井紀子さんにお話を伺いました。

ここ松井機業では「しけ絹」というオンリーワンの絹を織っています。

事務所は商品の展示室になっています。

手掛ける絹織物は薄手の生地が主なようです。

その商品の中でもスマホの表面を拭く「拭くシルク」は良いです。

私も紫色を購入して常に持ち歩いています。

城端の絹について、

詳しくは9月発刊予定の「となみ野探検ガイドマップ」に掲載します。

松井機業のホームページはこちらです。

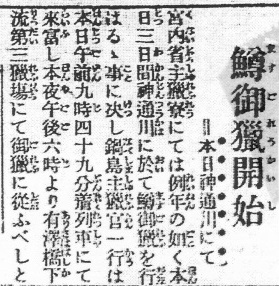

大国主命

新潟県妙高市に斐太神社(ひだじんじゃ)があります。

この神社周辺には斐太遺跡があり環濠集落として知れられています。

また古墳群もあり国の史跡に指定されています。

また、神社西方の山上には鮫ヶ尾城があり簡単に登山できます。

鮫ヶ尾城と環濠集落を調査しようとここを訪れて、ここに斐太神社があることにビックリしました。

岐阜県の飛騨地方も「斐太」と書きました。

「どうゆう関係があるんじゃ??」

この斐太神社ですが、伝承では、祭神は大国主命でこの地に留まり開拓・開墾にあたったとされています。

越中・高瀬神社も大国主命の旧跡という伝承もあります。

つまりはこれが越の国なのかとも考えますが、いわゆる「日本海交流」ですよね。

また一つテーマが増えました。

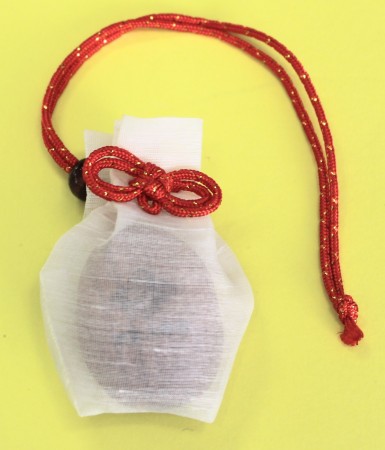

縁授守り

新刊案内「越中怪談紀行」

桂書房では『越中怪談紀行』を編纂しています。

8月に出版予定です。

これに関連して、

富山家中滝川左膳屋敷には「焼き味噌」を禁ずという家訓があったと『越中奇談集』には書いてあります。

この滝川家は戦国武将、滝川一益を先祖に持ち、その一族が前田家に仕官したものと思われます。

富山藩の滝川家は富山城大手に屋敷を構えていました。

なぜ滝川家では焼き味噌がダメなのかというと、滝川家でこれを作ると座敷に怪しい人が出るとの事です。

ところで「焼き味噌」について調べてみると、「湯漬け」つまりご飯に湯をかけて食べるときに薬味として「焼き味噌」を添えていたようです。

この「湯漬け」は、戦国時代、出陣する前に湯漬けを食べたというのが物語にはよく登場します。

織田信長が桶狭間に出陣する際「湯漬け」を食したという話が有名です。